“爷爷可以给我们演示一下您是怎么演奏十番锣鼓吗?”“当然可以,我很高兴能看到现在年轻人对这些传统文化感兴趣。”6月29日,安庆师范大学大学生记者团“解码桐城非遗文化的传承密码”暑期社会调研团的成员们慕名来到大关镇旵冲村这一著名“非遗村”,对十番锣鼓、麒麟灯等非遗传承人进行深度调研访谈,亲身感受非遗文化跨越古今的魅力。

跨越古今 文化魅力不减

桐城市大关镇旵冲村的十番锣鼓是一种具有悠久历史的传统民间艺术形式,源于明代军乐,由十种乐器交替演奏,节奏明快,气势磅礴。与其相得益彰的麒麟灯是舞动千年的祈福之舞,集扎制、绘画、舞蹈于一体,寄托人们驱邪纳福的美好愿望,二者常在节庆、祭祀等活动中共同表演。调研团队通过访谈非遗传承人了解旵冲村中蕴含的非遗文化,并以视频的形式对其进行宣传,为传播非遗文化贡献青春力量。

学生与十番锣鼓传承人交流

71岁的倪渐银是旵冲村的非遗文化传承人之一,与十番锣鼓、麒麟灯等非遗文化“相伴”50余年。面对学生们的好奇与请求,倪渐银现场架起了锣鼓,凭借对曲谱的熟练和对节奏的精准掌握,他一边演示,一边讲解,将每一番锣鼓间的旋律变化清晰呈现给学生们。

团队成员、网络与新媒体专业2023(2)的王娜是乐器的忠实爱好者,看到爷爷即将演奏,她立马拿出相机记录。她表示,倪爷爷现场演奏曲子,让她们亲身感受到了非遗传承文化蕴含的无限魅力,这是许许多多流行乐曲所匮乏的,能够通过自身的专业能力将其传播出去,她感到十分自豪。

代代相传 技艺历久弥新

一锣一鼓,一钹一镲,一人便是一个乐队。“十番锣鼓一个人也可以演奏,但是五人配合演奏效果最好。”谈起学习十番锣鼓的经历,倪渐银表示,想要学习一项非遗文化,需要有十年磨一剑的坚守。从壮年到古稀,倪渐银对十番锣鼓的学习和挖掘从未停止,每天训练早已成为他的家常便饭。团队成员、新闻传播学类专业2024(2)班的张宇蝶坦言,爷爷是旵冲村的“民间架子鼓选手”,将快乐的旋律传播到村里的各个角落。

桐城歌、麒麟灯、十番锣鼓非遗传承人与学生访谈

“非遗文化的传承不仅需要我们老一辈的坚守,更需要有更多年轻人参与进来。”据了解,只要发现对非遗文化感兴趣的同村人,倪渐银便会主动提供“上门服务”,将自己的技艺毫无保留地传授给他们。他表示,只有将这门承载着近千年智慧的传统技艺深植年轻一代心中,才能避免它在时代浪潮中悄然消逝,让技艺历久弥新。

近三年,倪渐银不断探索新传承模式,累计培育村级文化带头人8名,开展传习活动60余场,带动周边3个乡镇形成非遗传承生态圈。新闻学专业2023(3)班的夏芸感慨,倪老师为非遗传承奔走的身影,让她真切感受到传统文化“活”起来的力量。“这不仅是技艺的延续,更是文化生命力的焕新,给我们年轻人守护非遗文化提供了实践样本!”

学生模拟麒麟灯列阵

坚守初心 创新助力发展

调研团开展走访调研时发现,邑冲村通过积极搭建新传播平台、推动非遗进校园与直播表演等实际行动助力非遗传承。“村子积极响应国家文化建设的号召,我们青年一代也应主动学习非遗文化,推动非遗文化的创新性发展。”王娜表示,我们要发挥专业所长,为将非遗打造成乡村文旅新名片,让游客零距离领略非遗风采贡献青春力量。

在感受十番锣鼓魅力的过程中,调研团的成员们也在思考如何为非遗传承添彩。“我们可以用短视频记录倪爷爷的演奏,配上生动解说,让更多同龄人深入了解非遗文化!”汉语言文学专业2023(1)班的陶若熙和团队伙伴一拍即合。返程后,成员们相互配合,将拍摄的素材集中整理剪辑,通过抖音等多个平台对大关镇旵冲村的非遗文化进行宣传,助力非遗文化走进更宽阔的世界。

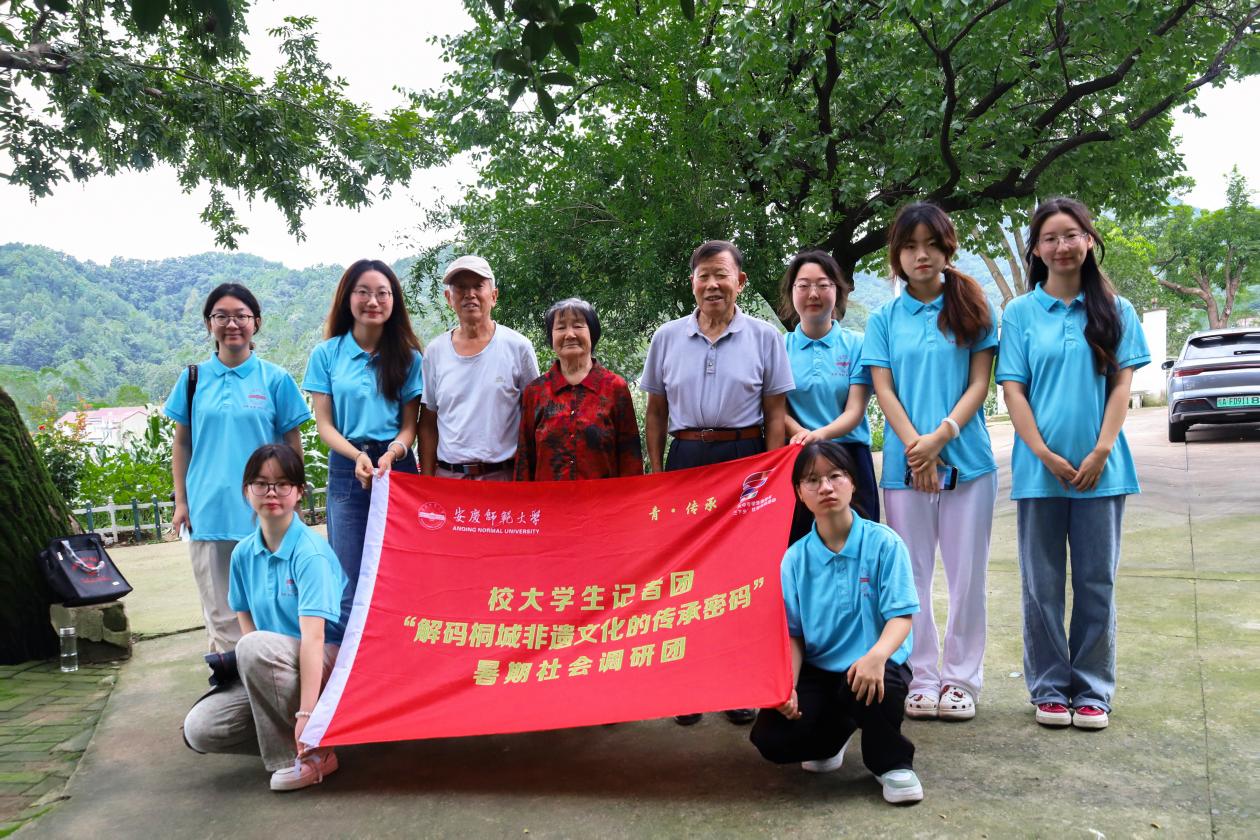

学生与非遗传承人合影

“非遗是根,传承是桥,我们要让这桥越搭越宽!”团队负责人、食品科学与工程专业2023(1)班的陈瑶瑶表示,作为青年学生,她们愿成为传承长桥的“添砖人”,用镜头记录十番锣鼓的激昂鼓点,以笔端讲述传承人的坚守故事,把非遗创新的思考融入学业实践。

(撰稿:学生记者 邹紫奕 杨子娴 摄影:学生记者 夏芸 陈瑶瑶 邱岩 王娜 陶若熙)